イベント情報

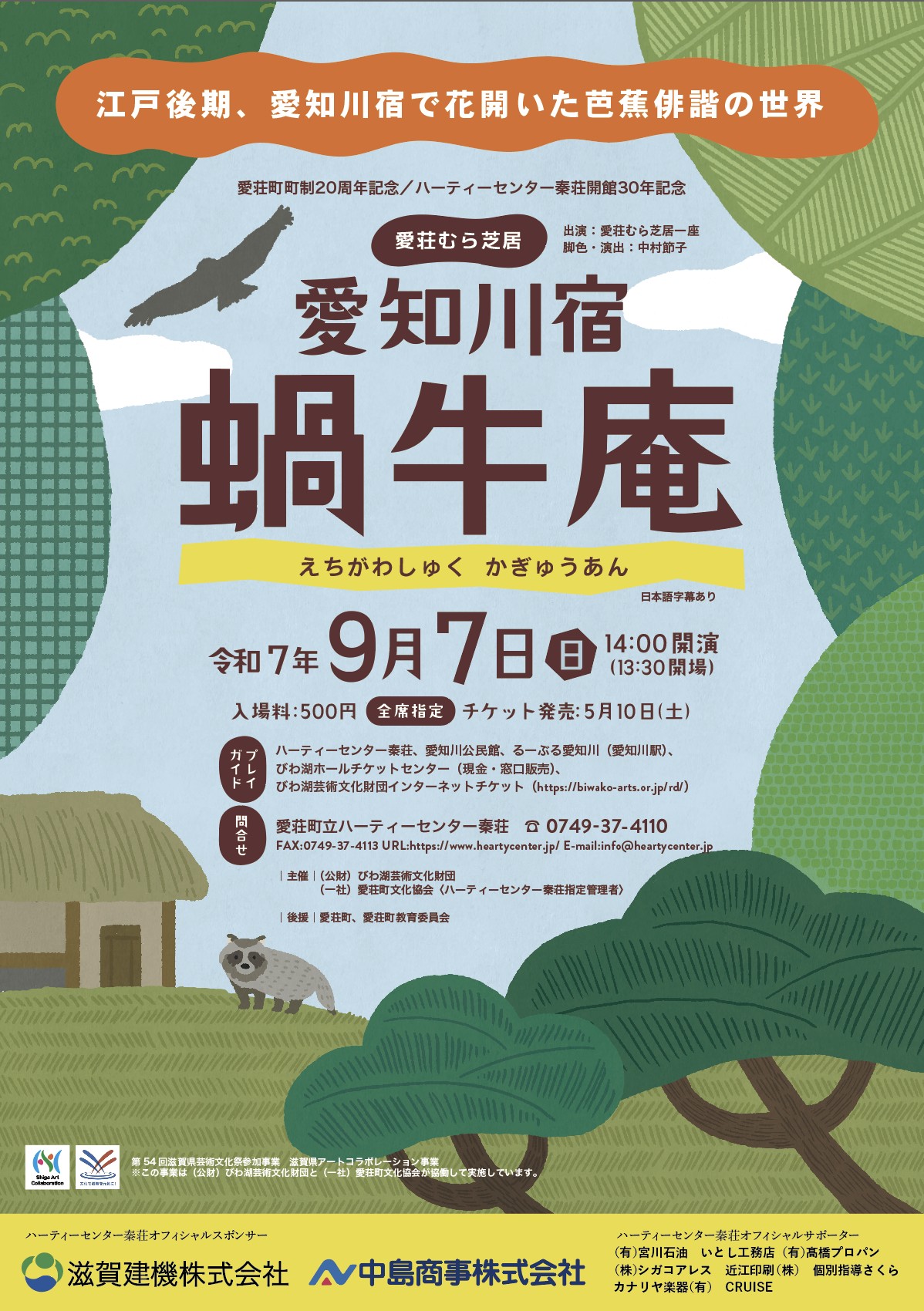

≪愛荘むら芝居≫愛知川宿蝸牛庵

愛荘町の歴史を題材にした「むら芝居」。今回は、江戸後期、愛知川宿で花開いた芭蕉俳諧の世界を、愛荘町の出演者・スタッフがお届けします。

江戸後期、低迷していた俳文芸を芭蕉の高みに戻そうとする「蕉風復興運動」と呼ばれる運動が沸き起こりました。中山道愛知川宿にいた西澤里秋という俳人はいかに生きたのか…?

- 公演日程

- 令和7年9月7日(日) 開場:13時30分 開演:14時

- 会場

- ハーティーセンター秦荘:大ホール

- 出演

- 愛荘むら芝居一座

- 脚色・演出

- 中村 節子

- 入場料

-

全席指定 一律 500円

お電話での予約のチケットお支払い方法はこちら - チケット販売

-

ハーティーセンター秦荘(月曜休館・午前9時~午後5時15分) TEL 0749-37-4110

愛知川公民館(月曜祝日休館・午前8時30分~午後5時15分) TEL 0749-42-5141

愛知川駅コミュニティーハウス・るーぶる愛知川(午前8時00分~午後5時00分) TEL 0749-42-8444

びわ湖ホールチケットセンター(現金・窓口販売)

びわ湖芸術文化財団インターネットチケット - 問い合わせ

- ハーティーセンター秦荘(月曜休館・午前9時~午後5時・月曜休館)

TEL 0749-37-4110

| 愛知川宿蝸牛庵 |

時は江戸中期、安永から寛政の頃(1772~1800)、松尾芭蕉(1644~1694)が亡くなっておよそ90年が過ぎ、低迷していた俳文芸を芭蕉の到達した高みに戻そうとする「蕉風復興運動」と呼ばれる運動が湧き上がっていた。近江は都に近い地の利によって、文物と文人たちの往来は繁く、早くから経済的、文化的に恵まれた地となっていた。生業のかたわら和歌や詩文に親しみ、茶や生け花などの風雅の道に目覚めた人も多く、中でも俳諧は江戸時代を通し近江路全域で盛んであった。当時、愛知川宿に西澤里秋という俳人がいた。里秋は通称を西澤庄左衛門といい、愛知川宿の本陣の道向かいに住まいし、宿の伝馬役(てんまやく)・歩行役(かちやく)を勤めていた。里秋の母方の祖父は森野治天(もりのじてん)といい、彼は近江蕉門(芭蕉俳諧)の森川許六(もりかわきょりく)を師とし、彦根蕉門の発展に尽くした人である。里秋は祖父からの影響で、若くから俳諧に親しむようになった。芭蕉―許六―治天という彦根蕉門の流れを愛知川宿で花を咲かせたのが里秋らの俳人であった。 |